Nella Rausch über den autobiografischen Roman von Hanne Ørstavik „ti amo“

Eine mir bekannte Vielleserin schrieb mich im Herbst an und fragte mich, ob ich den Roman von Hanne Ørstavik „ti amo“ lesen könne. Sie würde interessieren, was ich dazu sage.

„Es geht um eine Schriftstellerin, die die letzten Tage mit ihrem krebskranken Mann beschreibt, der am Ende auch verstirbt.“ schrieb sie mir.

Für dieses Projekt sprach, dass der Roman erfreulich kurz ist und ich auch ein „Nichtweiterlesenkönnen“ verargumentieren konnte, wenn es denn so käme.

Das sollte ich hinbekommen, entschied ich.

Inhaltsverzeichnis auf einen Blick

Erschlagen von der Liebe

Vorab: Mich hat überrascht, dass ich den Roman gerne gelesen habe. Ich bin selbst betroffen, wie du ja weißt, und eigentlich versuche ich die Begegnungen – zumal die literarischen – mit „meinem Thema“ so gering wie möglich zu halten.

Aber die Tiefe der Gedanken und ihr Schreibstil haben mich in die Geschichte von Hanne reingezogen.

Ehrlich gesagt hatte ich vor der Lektüre ein wenig Angst. Angst vor der Katharsis, bei der ich Hanne begleiten sollte. Wollte ich das wirklich durchleben?

Ihre Offenheit machte es mir dann doch recht leicht, spätestens, als sie schreibt, dass dies ihr Rezept sei: „Durch die Worte in Kontakt mit dem Ereignis kommen.“ Das ist wohl auch der Unterschied des direkten „Betroffenseins“ – im Gegensatz zum nicht beziehungsweise nur mittelbaren – denke ich.

Den Kontakt muss ein Betroffener nicht herstellen, er ist da, leider. Dein Körper erinnert dich immer wieder, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute daran.

Das Leben, das beide zuvor gelebt haben, war ein volles, war ein intellektuelles Jet-Set-Leben. Alles hatte Stil, war schön und inhaltsvoll. Die Menschen, die Reisen, die Literaturszene, in der sie sich bewegten, das Leben in Mailand, er Verleger, sie mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin.

Sie beschreibt es selbst so bildhaft mit „Montagsapperitivo-Leben“ oder

„Mit-dem-Glas-in-der-Hand-dastehen und-plaudern-Leben.“

Von der Liebe, die beide füreinander empfinden, war ich am Anfang fast erschlagen.

„Es geht mir nicht gut.“

Ihm geht es eigentlich schon recht früh ziemlich schlecht. Ach ja, seinen Namen erfährt der Leser übrigens nicht.

Ihre Nachfragen werden schnell weggewischt und nur mit „Es geht mir nicht gut“ beantwortet, was fast zu einer eingeübten Phrase wird. Aber keiner von beiden geht dem wirklich nach.

Das hat mich teilweise richtig wütend gemacht. Vor allem, weil ich es auch so gut kenne. Niemand möchte, dass es etwas Schlimmes ist.

Ich bin damals auch relativ unbekümmert mit den Warnzeichen umgegangen, dachte immer, das geht vorbei. Der Stress ist schuld, zu wenig getrunken und, und, und. Allerdings waren seine Zusammenbrüche vergleichsweise heftig und als ich später las, dass er lange auf die Rückkehr einer Ärztin gewartet hatte, war das vermutlich wertvoll verschenkte Zeit.

Sie beschreibt das mit

„Es geht mir nicht gut“ ist mittlerweile zum Normalzustand geworden.

Du hast es für mich getan, weil ich wollte, dass alles gut ist.

Die Klarheit, was sie danach (nach seinem Tode) tun wird, schreckt mich, auch wenn ich ihre Gedanken verstehen kann. Das nächste Projekt im Blick, um selbst nicht unterzugehen.

Sprachlosigkeit und Leere

Dann aber immer wieder: „Ich will dich nicht verlieren.“ Und die bange Frage: „Wann wird er sein, der Zeitpunkt des Verschwindens?“

Die raumgreifende Leere ist eine der starken Passagen. Viel intensiver als die zwei Wörter ti amo, ist für mich ihre Feststellung, wie sehr sie in seinen Augen zu Hause ist, sich die Tiefe aber immer mehr verliert und damit der Kontakt zu ihm, sie mit ihm auch ihre Heimat verliert.

Bedrückend ist, dass sie nicht miteinander über den Tod sprechen können. Der Tod und sie auf der einen Seite und er auf der anderen. Und so ist jeder für sich allein. Irgendwo hat sie das auch so formuliert: „Ich finde ihn nicht mehr.“ Auch sonst hat sie niemanden, mit dem sie sich darüber austauscht. Sie verlegt sich ganz aufs Schreiben, das ist ihre Therapie und scheint mir doch häufig zu wenig zu sein.

Jeder der beiden ist einsam in der Liebe

Und dann eine Zeile, die viele Angehörige mit heftigem Kopfnicken unterstreichen können. Francesco – der einzige Freund, der eine Rolle zu spielen scheint – fragt sie, wie es ihr geht. Kommentar: „… weil es so selten geschieht, dass mich jemand etwas fragt oder etwas zu mir sagt.“

Hierhin gehört auch sein (Hannes Mann) fast bockiges Festhalten an der Idee einer Silvester-Party, zu der er immer wieder Menschen einlädt, die ihr oder auch beiden teilweise gänzlich unbekannt sind.

Sie wird genau am Silvestertag krank und zieht das Fest, das Essen, die Gäste aber dennoch durch, um sich dann wütend in der Küche zurückzuziehen. Er nimmt den Rückzug hin, ist großmütig mit ihr und ihren Gefühlen. Sie scheint wie ein kleines Kind und möchte nicht aus „ihrer Ecke“.

Über sein liebevolles Einverständnis schreibt sie voller Dankbarkeit:

„Und auch das hast du gemocht, dass ich wütend war, du sagst immer, du magst mich so, wie ich bin. …. Du warst auf meiner Seite, so wie du immer um mich herum Raum lässt, immer, und ich nicht mehr tun muss, als dem nachzuspüren, was ich brauche, und es zu sagen. Du liebst mich so sehr.“

Was für eine schöne Liebeserklärung.

Festhalten am Alltag

In der fast greifbaren Hoffnungslosigkeit (die mich dennoch nicht heruntergezogen hat), gibt es aber trotzdem immer wieder Momente, in denen er sich aufschwingt und seiner gewohnten Arbeit nachgeht:

„Als wäre der Wille ein zweiter Körper, der aus deinem Körper schlüpft.“

Der Versuch, das alte Leben am Laufen zu halten.

„Du wirst ständig schwächer, scheinst es aber nicht zu merken, so groß ist der Wunsch mit mir gesund zusammen zu sein.“

Wer kennt es nicht.

Sie dagegen blickt dem Unausweichlichen ins Auge.

„Ich konnte dich nicht ohne das Bewusstsein, dass du sterben wirst, ansehen.“ „… Alles an dir TOD.“

„Der Tod ist zu einem gegenwärtigen Zustand geworden.“ „Ab jetzt wird alle Freude Tod in sich tragen.“

Diese Sätze haben mich beklommen gemacht, da ich ahne, dass es meinem Mann ähnlich gegangen sein muss:

Dazwischen versucht sie ihrem Tag Struktur zu geben: Essen, Sport machen, schreiben.

Die kleine Geschichte in der Tierhandlung ist eine kleine geistige Erholung – auch für den Leser – und scheint wie einer anderen Geschichte zugehörig.

Schmerzen. Morphium. Angst.

Dann aber wird die Beschaffung von Schmerzmitteln zum Taktgeber und Stimmungsbarometer des Alltags.

Ohne Morphium geht nichts mehr.

Die ganze Situation verdichtet sich. Die Frage nach einer weiteren OP steht im Raum.

Erst in dem Zusammenhang kann sie endlich rauslassen, worüber sie schon so lange nachdenkt, was sie die ganze Zeit für sich behalten hat.

Er wird nicht mehr gesund werden, er wird sterben.

Das sagt sie ihm auch, als er endlich einmal sagt, dass er Angst habe.

„Wovor hast du Angst?“ fragt sie.

„Vor der OP.“ entgegnet er.

Ergo nicht vor dem Sterben, diesen Gedanken hatte er, dessen Namen wir immer noch nicht kennen, bis dahin nie.

Ihm hatte die unbegründete Hoffnung geholfen.

Ihr nicht.

Sie fragt, ob es Recht sei, dass die Ärzte nicht die Wahrheit sagten.

Ich denke in diesem Fall war es das.

Er wollte es nicht wissen. Wollte so weiterleben, ihr nahe sein.

Wo bleibt die Würde?

Besonders schlimm fand ich die Beschreibung einer winzigen Requisite neben der Obstschale, dem Analtampon …

Was mutet man kranken Menschen alles zu. Das hat etwas entwürdigendes.

Ich fand das immer schlimm, wenn Urinproben der anderen an mir vorbeigetragen wurden als sei es nur ein Glas Apfelsaft.

Durch A, mit dem sie eine intensive berufsbedingte Auszeit in Mexiko erlebt, die ich ihr von Herzen gegönnt habe (A hat endlich so etwas wie einen Namen bekommen), wahrscheinlich aber eher zur Unterscheidung der beiden Welten (muntere Lesereise versus Mailänder Wohnung mit sterbendem Ehemann), stellt sie fest, dass sie

„die Flamme meines eigenen Lebens gedrosselt hatte, um deinem nahe zu sein.“

Dieser Satz sitzt wie ein Stich in meinem Herzen. Hält man das nicht aus, wenn man so tief liebt?

Auftanken

Auch eine Sache, die mir schwer fällt einzugestehen. Es ist schon ein verdammt schmaler Grad zwischen Hingabe, Zuwendung und der eigenen Aufgabe. Die Flamme zu drosseln hat da etwas vergleichbar Angenehmes für mich. Diese Bild kann ich aushalten, die Aufgabe hingegen nicht.

Sie genießt die Begegnung mit A, auch wenn sie sich dabei nicht so recht wohl in ihrer Haut fühlt.

Sie nennt es nicht Betrug – gut, wann fängt der an? Da zieht jeder seine eigene Grenze – sondern sagt „Ich hatte mit einem Anderen Nähe geteilt.“ Und stellt – aus meiner Sicht nachvollziehbar fest: „Die Energie des Anderen war eine Kraft, die ich brauchte.“

Im Schreiben ist sie.

Das kann ich gut verstehen. Erst wenn sie nicht mehr schreibt, ist auch seine Geschichte zu Ende.

Das Ganze fühlte sich etwas an wie eine „Live-Doku“, nur eben nicht live.

Zum Schluss kann ich Hanne nicht mehr ganz folgen. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Noch bei ihm oder schon in den Vorbereitungen zu ihrem neuen Lebensabschnitt ohne ihn. Aber das macht nichts. Es ist eben ihre Geschichte, sie muss sich finden.

Resümee

Für mich war die Lektüre eine wichtige.

Selbst hätte ich mir das Buch nie gekauft. Da bin ich mir sicher.

Ich verstehe jetzt noch ein wenig besser, wie sich die „andere Seite“ fühlt, welche Gedanken ihr bei „unserem“ Anblick durch den Kopf geht, was sie sich teilweise auch nicht auszusprechen wagt – manchmal zu Recht, manchmal aber auch nicht.

„ti amo“ zeigt mir – mal wieder -, dass Angehörige auch Zuspruch und Unterstützung benötigen – nicht nur durch Psychologen, sondern vor allem durch gute Freunde und die Familie. Reden hilft.

Es tut mir sehr leid, dass Hanne das alles so allein durch machen musste.

Für einen allein ist das Thema viel zu groß und das müssen auch die Betroffenen sehen. Vielleicht nicht unbedingt zu Beginn der Diagnose, mit etwas Abstand spätestens.

Je mehr Abstand ich hatte, desto wütender wurde ich allerdings.

Es drehte sich die meiste Zeit eben doch ausschließlich um Hanne und nicht um ihn.

Wie er sich fühlte, was er dachte – kein Wort darüber. Auch wenn da viel Sprachlosigkeit war, darüber nachdenken hätte sie können.

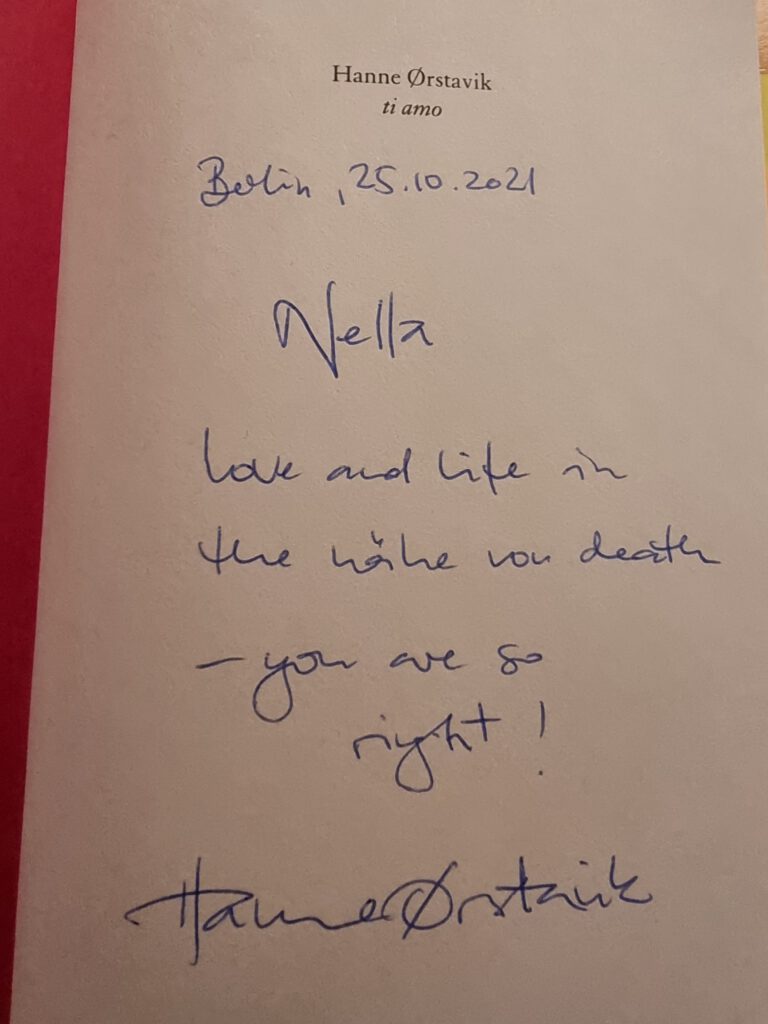

Lesung in der norwegischen Botschaft

Als ich dann im Herbst 2021 zur Lesung in die norwegische Botschaft eingeladen wurde und sie dort aus ihrem Buch zitieren sah und hörte – auf deutsch -, tat sie mir unendlich leid.

Verloren, allein, schutzlos und zerbrechlich, stand sie da.

Sie sagte so schön über ihre Hochzeit mit ihm:

“I wanted to belong to someone.“

Und: „Ich dachte, ich könnte nicht geliebt werden, ich wäre nicht liebenswert. Luigi sollte diese Lücke schließen.“

Als die Türen der Botschaft hinter mir ins Schloss fielen, hatte ich meinen Frieden mit ihr geschlossen.

Ich hoffe, Hanne findet bald wieder jemanden der sie liebt und ihr eine neue Heimat gibt.

Nachtrag – aus dem Leben

Als ich den Tonmann nach der Lesung fragte: „Sagen Sie mal, wo sind denn hier die Toiletten?“ entgegnete er: „Ich bin nur vertretungsweise hier. Mein Kollege ist gerade bei seiner Frau im Kreißsaal, sie erwarten ihr erstes Kind.“

Das war völlig verrückt. So viel neues Leben in DIESEM Raum, ganz unbemerkt.

Ich machte mich stillächelnd auf den Weg. Das Leben steckt eben voller Überraschungen, wenn man nur ein klitzekleines Bisschen vom Protokoll abweicht.

Ich glaube, diese Geschichte in der Geschichte hätte Hanne auch gefallen.

2 Gedanken zu „“I wanted to belong to someone.“ – Hanne Ørstavik“

Liebe Nella, danke für diesen starken Artikel. Jeder, der so etwas ähnliches erlebt hat, kann wahrscheinlich tiefgründige Geschichten darüber schreiben. Diese Autorin hat eine wunderschöne Sprache, so wie ich deinen Zitaten entnehme. Mich macht auch etwas wütend, sauwütend. Eine “ intensive, berufliche Auszeit mit A“ – sag mal, geht’s noch? Und das dann noch in die Öffentlichkeit hinaus schreiben? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es für den Partner sehr sehr schwer ist, wenn einer krebskrank ist. Aber ehrlich: das muss in den letzten Tagen vor dem Tod desjenigen nicht sein. Wahrscheinlich möchte sie mut diesem Buch noch um Verständnis und Absolution des Lesers werben. Von mir jedenfalls nicht. Der Ehemann hatte keine Chance sich gegen diese „Auszeit “ zu wehren. Das macht mich echt wütend. Aber schön, wenn dich das Buch bewegt hat und trotz allem, danke für die tolle Zusammenfassung.

Liebe Annette,

eine Dame, die auch bei der Lesung war kommentierte das so: „Na ja, sie waren ja auch nicht lange verheiratet.“

Auch sonst waren wenige dabei, die ihre Sichtweise verstanden – selbst die Moderatorin.

Bei der schreibenden nicht betroffenen Zunft kommt dieser Roman hingegen sehr gut an. Ich vermute, weil er die Ichbezogenheit aufgreift, die viele selbst leben. Sich dem Anderen in dieser schweren Zeit zuzuwenden, sich auf ihn einzulassen, das kann nicht jeder, schon gar nicht, wenn das eigene Leben immer schon anders ausgerichtet war.

Ein Spiegelbild einer reichlich egomanen Gesellschaft.

Trotzdem ist es gut, wenn das Sterben und der Tod thematisiert werden und der Roman etwas in den Köpfen bewegt. Welche Schlüsse jeder daraus zieht, hängt natürlich immer mit der eigenen Lebenswirklichkeit ab.

Allerdings darf die Frage erlaubt sein: „Hätte sie nicht, für die wenige Zeit, die den beiden blieb, dem ihre Kraft und Liebe geben können, der sie so dringend brauchte?“